台湾の街を歩いていると、至るところでピンク(Foodpanda)や緑(Uber Eats)のスクーターが走っている光景を目にします。もはやコンビニに行くよりアプリで注文するほうが当たり前。

こうした「生活に深く根付いたデリバリー文化」は、台湾に進出を検討する企業にとって、現地の消費スタイルや都市特性を知る上でも重要なヒントになります。

この記事では、台湾のデリバリー文化の発展背景を「都市構造」「アプリ普及率」「コロナ後の生活変化」の観点から読み解き、ビジネス視点にも触れながらご紹介します。

1. 高密度都市が可能にした“低コスト・高効率”のデリバリー

台湾の都市部、特に台北・新北・高雄などでは人口密度と建物密度の高さが特徴です。

集合住宅やマンションが密集し、飲食店や小売店も半径1km圏内にぎっしり。この短距離&高密度の配送環境が、デリバリーサービスの効率化と低価格化を可能にしています。

📦「狭い範囲で複数件の注文が回せる」=配送コストを抑えつつ、スピードと利便性を両立。

この構造は、テイクアウトやデリバリーを主軸にしたスモールビジネス展開にも非常に向いている環境と言えるでしょう。

2. スマホネイティブ国家と、進化するデリバリーアプリ体験

台湾のスマートフォン普及率はアジアでもトップクラス。

LINE、街口支付(JKOPay)、Shopee、各種予約アプリなど、生活のあらゆる場面がスマホで完結することに慣れている人が多く、デリバリーアプリもすんなり浸透しました。

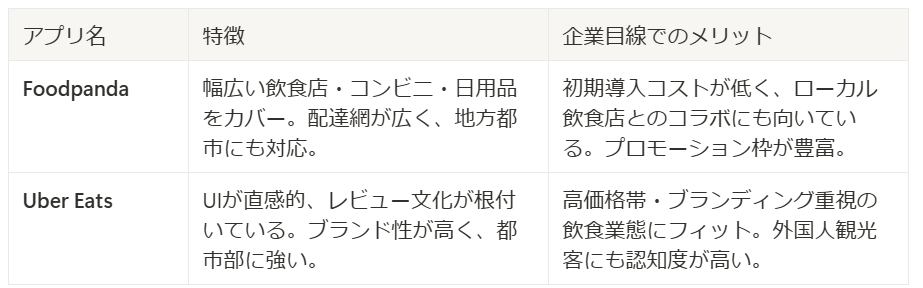

主要デリバリーアプリの特徴(企業向けポイントも含めて)

加えて、台湾ではLINE Payや街口などのモバイル決済との統合も進んでおり、ユーザーの購買ハードルが非常に低いのも特徴です。

3. コロナ禍による生活の変化と、継続する“非接触志向”

パンデミックをきっかけに台湾でも「外食→宅食」への動きが一気に進みましたが、感染拡大が収まった後も、その習慣は**「効率の良い生活スタイル」として定着**しています。

- 非接触配達のニーズ継続

- オフィスへのランチデリバリーの常態化

- 在宅ワークと連動したタイムセール通知機能の活用

これらは、“新しい生活様式”が新たなマーケットを形成していることを示しています。

4. ローカル文化との融合:「地元グルメ×テクノロジー」

台湾では、デリバリーアプリに屋台グルメや地元密着型の個人商店まで参入しています。

Uber Eatsで魯肉飯、Foodpandaで胡椒餅、といったように、アプリ上でも**「台湾らしい選択肢」が豊富**です。

このような背景から、デリバリーは単なる物流機能ではなく、**ローカルブランドを広げるための“販促チャネル”**としても活用されています。

例)老舗豆花店がデリバリー参入後、若年層の注文比率が増加。SNSと連動したキャンペーンで再ブランディングに成功。

TAIWAN LABO視点のまとめ:

台湾のデリバリー文化は、ビジネス進出の「インフラ的土台」

台湾では、デリバリーはもはや一部のニーズではなく、都市生活の“基盤”になっています。

この文化に適応した商品設計やサービス展開を行うことで、現地の生活リズムに自然に入り込むことが可能です。

✔ ビジネス展開のヒント

- 店舗型サービスでも「デリバリーから始める戦略」が有効

- 台湾人の購買動線は“まずアプリ”が基本

- 高密度エリアでの限定プロモーションは費用対効果が高い

台湾の生活者が「便利すぎて戻れない」と語るこのデリバリー文化こそ、消費の“リアルな現場”そのものです。